Se professores me ensinaram a ler e escrever, foram porcos, cavalos e galinhas que me instigaram a pensar. Ou me desobstruíram as ideias. Foi graças a esses bichos que não me tornei um idiota. Ao menos não um idiota em estado absoluto. É verdade que isso não me trouxe muitos benefícios práticos, mas até hoje me sinto satisfeito na condição de não idiota.

Na literatura, no cinema e na vida sempre tive uma queda pelas distopias. Mesmo antes, muito antes de saber o que poderiam ser distopias. Nas primeiras vezes em que ouvi falar nisso, pensei em medicamentos, pensei em Dipirona. Muitos anos depois, acho que são mesmo remédios. Eu, ao menos, consumi distopias de forma profilática. Elas me pareciam chances de a gente errar menos, hoje, para um futuro que certamente chegará, mesmo que já não estejamos presentes. Uma espécie de alerta, de antecipação.

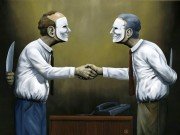

Há nesse gênero um tom satírico, de crítica alegórica e indireta, que a consagra como poderosa vacina contra o pensamento hegemônico. O que, para mim, também intuitivamente sempre significou burrice coletiva. E há pouca coisa mais perigosa, em termos históricos, do que a burrice coletiva.

Talvez um pouco desta afinidade se explique pela época em que surgi, o início dos anos 1970. Milagre brasileiro para nós, Guerra Fria para o primeiro mundo. Em poucos momentos a humanidade se mostrou, de forma compulsória ou voluntária, tão idiotizada. A geografia política fora artificialmente polarizada. Dividira-se o planeta entre duas grandes categorias: uma azul; outra, vermelha. Sempre que tentava concordar com um universo assim, a única ideia que me vinha à cabeça era a de uma laranja partida ao meio. E uma laranja tinha a mesma cor nas duas metades.

Hoje, deve parecer exagero, mas nasci num mundo de dois lados. Como se houvesse somente dois tipos de gente, representando um desses dois únicos matizes cromáticos possíveis. Como sempre fui incapacitado ao futebol, por uma espécie de atavismo muito resignado, achava difícil concordar com a existência de um universo simplesmente fracionado em dois times, com gente uniformizada, numerada, enfileirada, cumprindo inflexivelmente suas funções específicas.

Observando com atenção meus amigos da antiga classe média e as vidas que levavam com suas famílias, eu me conformava ainda menos. Não era verdade, esse negócio de duas metades. Embora a educação dirigida e pasteurizada, mediada por um MEC ainda em fardas, o mundo real parecia bem mais complexo, com escolhas múltiplas, múltiplas verdades, incontáveis combinações de valores e possibilidades. Mesmo que a disciplina quase militar da minha escola católica também insistisse que eu estava errado.

Na casa de uma professora particular de inglês, aos sete anos, encontrei uma versão ilustrada, em língua original, de “Animal farm”. Era o final da aula e eu sempre ganhava um copo de guaraná na saída, acomodado numas cadeiras de aproximação. Enquanto ela apanhava meu refrigerante, encontrei o livro. Estava mergulhado nele quando a professora voltou. Ela notou que eu tentava decifrar o enredo, além de me deslumbrar com as figuras, e logo me tomou o livro. Disse que era para adultos. E daí, sim, eu tive certeza: havia algo de errado na ideia que me apresentavam do mundo. Eu leria e releria aquela obra mil vezes, em diferentes edições, mas ainda não podia saber disso.

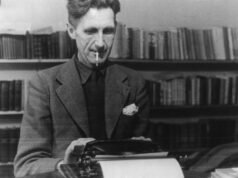

“A revolução dos bichos” não é propriamente uma distopia como “1984”, também de George Orwell. Ou como uns tantos trabalhos de Ray Bradburry, Kurt Vonnegut, William Gibson ou, claro, Philip K. Dick. Está mais para uma alegoria, uma situação metafórica como a que sustenta a carga dramática de “O senhor das moscas”, de William Golding. Mas o absurdo está ali. Está ali a falta de sentido que costuma acompanhar as rupturas mais profundas. É na fazenda de Orwell que se encontram os principais antídotos a um futuro que se espera sombrio. Ele sempre nasce de algum lugar. Então, que pelo menos não nos apanhe de surpresa.

LIVROS DO AUTOR:

Marcha de Inverno

Em meio a ruas ora sitiadas, ora tomadas de manifestantes, Otto busca o paradeiro de seu amigo Teo, antigo funcionário do governo deposto. “Marcha de inverno” surge com as tintas de trama policial, mas logo se insinua como uma distopia em tons de noir.

Onde comprar:

Livro – Editora Dublinense

Sob o Céu de Agosto

A vida sem perspectivas de Otto sofre uma reviravolta quando um amigo lhe consegue um emprego no governo como instrutor de pintura. No Centro Popular de Cultura, ele conhece e se envolve com Sophia, uma de suas alunas, casada com um homem perigoso.

Onde comprar:

Livro – Editora Dublinense

Não somos tão bacanas assim

Provocado por Gustavo Machado, Ricardo Giuliani Neto joga luz e reflexões sobre uma época e sobre quadrantes pouco visitados da vida pública, revelando os bastidores de um período marcado por embates sectarizados, e que culminou em descrença quase generalizada na classe política.

Onde comprar:

Livro – Editora Dublinense